来源:现代快报时间:2025-11-21

在山水之间,千年古树与特色农产品正上演一场 “文化 + 农业” 的品牌联姻。古老的枣树、梨树、核桃树、柿树、槐树等见证着三晋大地的岁月变迁,它们也成为农产品品牌建设的文化锚点,让我省农产品在市场中烙上独特的“文化印记”。

特色农产品品牌的文化基因库

我省古树资源丰富,共有10.22万株古树名木,我们耳熟能详的晋祠周柏、古县千年牡丹等,每一棵古树都是一部活态的历史典籍。而有一些古树已成为农产品品牌天然的文化 IP,如稷山板枣、吕梁红枣、太谷壶瓶枣、左权核桃、汾州核桃、黎城核桃、古县核桃、同川酥梨、孝义柿子、万荣苹果、阳高杏树、阳城茱萸等。溯源历史,不难发现这些品牌都带着古树的基因。

稷山国家板枣公园。栗卢建 摄

稷山板枣最久的古树已有2200年,超过千年的枣树有1.75万株,是全国唯一的“万株千年”板枣古树群。如今后稷故里已经点“枣”成金,实现论颗卖的价值迭代,全县板枣面积15.3万亩,产值达10亿元。

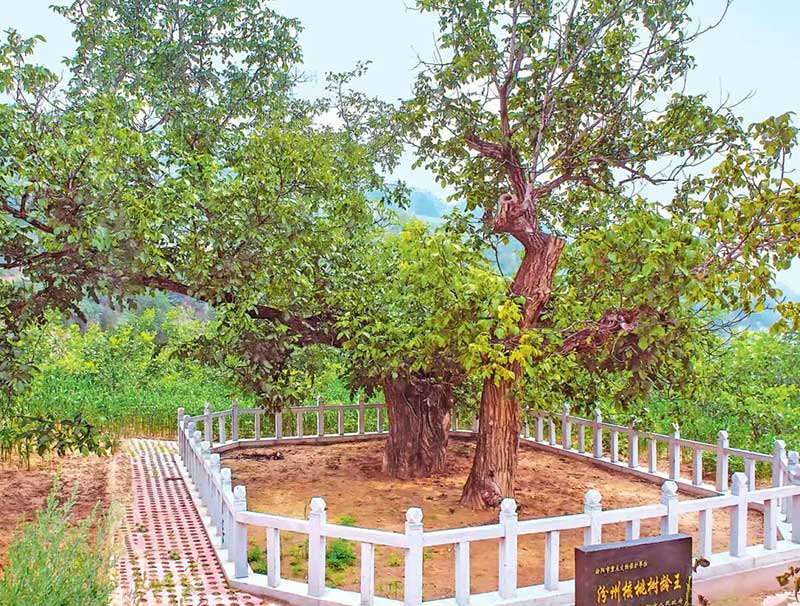

汾州核桃古树。

左权、汾阳核桃栽培史都超过千年。左权千年以上的核桃树有3棵,百年以上的有5万余株,现有种植面积超过21万亩。汾阳核桃闻名全国,已发展成为华北地区最大的核桃加工、销售集散市场,全年核桃加工量达30万吨,产值超过36亿元。

孝义柿子是第四批全国地理标志农产品,柿树种植记载已有1500余年,百年以上的柿树随处可见,主产磨盘柿、牛心柿蜚声国内,年产量可达1500吨,成为乡村振兴的硬核“名片”。

在阳城蟒河镇,树高8.6米、冠幅达13余米的“中国山茱萸王”古树巍然屹立,树干上斑驳的纹路铭刻着500余年的沧桑。如今,阳城茱萸面积已达3万亩,产值近亿元。

原平梨树栽培历史悠久,尤其是老梨区的“同川”梨久负盛名,据史书记载已有1000多年的历史,闻名全国的唐朝梨树就源于此地。境内明清老树就有数万株。作为全国“名优稀特产品”,同川梨在国内久负盛名。每年4月的梨花节吸引游客超10万人次。

这些古树是我省农业的文化根脉,也是特色农产品品牌建设的宝贵资源。古树是品质的“活标本”,其生长环境与基因传承为产品品质提供了天然认证;古树是产业的“根基”,其保护与利用推动品种优化、文旅融合与产业链延伸。当农产品品牌与古树文化深度绑定,不仅能提升产品的附加值,更能让品牌在市场中拥有独特的文化辨识度。

这种“古树+品牌”的发展模式,既守护了生态遗产,又激活了产业活力,为我省特色农业发展提供了可复制的路径。当每一颗核桃都带着太行古树的印记,每一颗酥梨都承载着唐梨的基因,我省特色农产品品牌便在文化与生态的双重加持下,走出了一条差异化的高质量发展之路。

从“生态美”到“产业兴”的多元转化

10万余株古树名木蕴含着巨大的生态价值。近年来,我省积极探索“绿水青山就是金山银山”的转化路径,实现了生态产业多元增值,成为助力农民增收、推动乡村振兴的“绿色引擎”。

对古树群的经济林产品进行深加工和品牌塑造,显著提升附加值。例如,稷山县依托“万株千年”古枣树群,开发出枣花蜜、枣叶茶、枣醋等系列产品,并通过“稷山板枣中国行”等品牌推介活动提升知名度,帮助农民实现“卖得多、卖得远、卖得响”。阳城县则围绕山茱萸古树资源,开发出口服液、面膜、药膳等“药食同源”产品,仅山西福南春山茱萸生物科技公司年销售收入就突破3000万元,带动5000余名村民参与产业链并增收。

充分利用古树林下的空间资源,发展林药、林菌、林下养殖等模式,实现“上打枣、下种养”,提高土地亩产效益。稷山县在枣园林下种植芍药、连翘等中药材,预计每亩可增收3000元以上。襄垣县推广“林下+中药材”套种模式,发展党参、连翘等种植1000余亩,并通过“国企+民企+村集体+农户”的模式,使农户获得土地流转金、务工工资和年底分红等多重收入。截至目前,襄垣县已有1万余亩林下经济产生明显效益。

山西省林草局推出古树名木旅游线路,将古树观光与文化探访、自然教育相结合。更为成功的是打造深度体验场景,如稷山国家板枣公园(国家4A级旅游景区)推出了观光小火车、实景演艺、温泉民宿等多元业态,运营一年多接待游客超百万人次,营业收入达1300万元。当地村民通过开设民宿、餐饮,在景区务工或参与演出,获得了“村企合作分佣金、务工就业拿薪金、土地出让拿租金、枣树入股分股金”的多元收入。

除了直观的产业融合,我省还在探索更前沿的生态价值市场化路径——林业碳汇。一旦成片的古树群成功开发为碳汇项目,其产生的收益将可直接反哺村集体和农户,为农民带来一份持续的“生态红利”,为古树保护提供长效资金支持。

守护古树与促进农民增收组成了相辅相成的和谐篇章。古老的年轮与现代的创意相遇,生态价值通过市场机制转化为实实在在的经济效益,一条生态优先、绿色发展的乡村振兴之路正在三晋大地徐徐铺展。

古木串起“生态+文化+产业”振兴链

我省正积极探索以古树资源为核心的农旅融合新模式,通过将古树保护、农业产业与文化旅游深度结合,形成“以古树引流、以农业筑基、以文化赋能”的可持续发展路径 ,推动乡村振兴。

我省古树名木资源丰富,为农文旅融合提供了坚实基础。省林草局推出的三条古树旅游线路巧妙结合热门文化IP(如“跟着悟空游山西”活动),增强了古树旅游的趣味性与吸引力。太原市依托城乡古树名木资源,规划了6类生态文化旅游线路,使古树资源与周边古村落、风景名胜区协同发展,让民众能近距离“看古树、游古街、品古韵”。

通过“古树+农业+文化+旅游”的全链融合,实现产业链延伸和品牌增值。稷山板枣产业是其中的典型代表。稷山县依托全国唯一的“万株千年”板枣古树群,通过科学测定树龄和成分分析,打造高端品牌“赤玉丹”(从千年古树中精选特优板枣,按颗销售并配备溯源二维码),并开发文创IP“枣啾啾”,推动板枣从“论斤卖”到“论颗卖”的品牌增值。以板枣公园为核心,规划产业功能片区、板枣欢乐世界片区等五大板块,推动板枣种植、加工、旅游观光、研学体验深度融合。这种“种植-加工-文旅”一体化模式,不仅带动8万枣农增收,还使板枣品牌价值提升至101亿元,成功入选中国农产品区域公用品牌。

三晋大地坐拥10万余株古树名木,秦柏、龙凤楸、古橡之王等稀缺资源扎根黄土、承载文脉,创新构建起“护树为基、文化为魂、农业为脉、旅游为桥”的农旅融合新模式,让千年古木成为乡村振兴的“绿色引擎”。2024年,全省休闲农业营业收入达112.88亿元,同比增长4.1%。未来,我省计划进一步深化数字技术应用(如VR古树体验、元宇宙社区),并拓展“古树+森林康养”“古树+乡村民宿”等新业态。主题农旅融合模式通过将古树资源、农业基础与文化创意、旅游体验有机结合,不仅能有效保护珍贵的自然与文化遗产,更探索出了一条生态效益与经济效益协同增长的乡村振兴路径。