来源:晋中晚报时间:2025-07-07

吕莹向游客讲解八路军抗战的光辉历程

王艾甫讲解馆藏史料

王晓丹为大学生做讲解

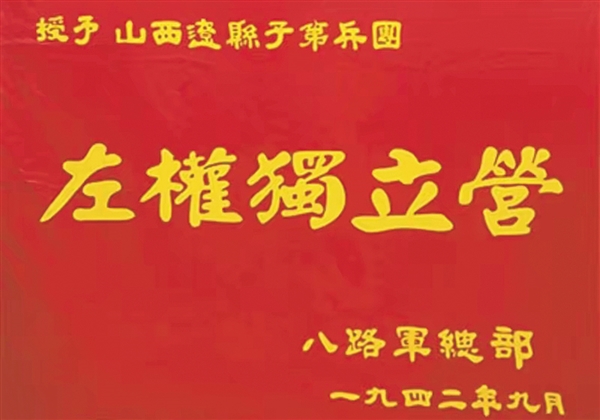

“左权独立营”战旗

新闻工作者克服困难坚守新闻阵地

88年风雨未敢忘,一寸山河一寸魂。1937年7月7日,这是中国人永远无法忘却的日子。这一天,日本军国主义者对中国发动了全面的侵略战争,中国人从此奋起进行全民族抗战。晋中,一方红色热土,这里的每一寸土地都镌刻着往昔的烽火硝烟。在民族危亡的关键时刻,无数晋中儿女挺身而出,他们告别亲人、奔赴战场,以血肉之躯筑起钢铁长城。“七七事变”88周年纪念日前夕,本报记者走进太行山,走进左权县,走进这座没有围墙的抗战博物馆,通过实地走访,通过相关当事人真实讲述,从一个纪念地、一张照片、一个名字、一面战旗等梳理那段抗日历史,在追寻红色足迹中铭记历史、缅怀先烈。

麻田八路军总部纪念馆:

太行精神放光芒

“1980年,麻田八路军总部旧址对外开放。2012年,麻田八路军总部纪念馆建成并对外开放,成为全国爱国主义教育、革命传统教育、国防教育的红色基地。”今年32岁的吕莹是土生土长的左权人,跟随她的话语,记者的思绪回到了那个弥漫着战火硝烟的抗战岁月。

麻田八路军总部纪念馆位于左权县麻田镇上麻田村西山脚下。在这里,丰富而翔实的图片资料和珍贵的文物展品,通过声、光、电等现代展示手段,全方位再现了八路军抗战的光辉历程,展示了八路军将士用鲜血和生命演绎的那段血与火的历史。

抗日战争时期,中共中央北方局、八路军前方总指挥部等150余个党政军学商单位,在麻田驻扎长达5年,朱德、彭德怀、邓小平、左权等老一辈无产阶级革命家在这里运筹帷幄,指挥华北抗日根据地军民与日寇展开殊死搏斗,书写了中国人民抗战史上的壮丽篇章。

走进纪念馆,展柜中陈列的枪支弹药、衣物鞋帽、书信日记等实物,无声地诉说着革命先辈们不屈不挠的抗战事迹;墙壁上挂着的照片和图表,生动再现了八路军在太行山区英勇抗敌的壮丽场景。一幅幅珍贵的历史照片、一件件斑驳的抗战实物……不仅见证了中国共产党领导的抗日武装力量的成长壮大,更彰显了中华民族在危难时刻所展现出的顽强意志和坚定信念。作为全国爱国主义教育、革命传统教育和国防教育的红色基地,麻田八路军总部纪念馆在弘扬抗战精神、传播爱国主义思想与抗战文化方面发挥着不可替代的作用。

吕莹从2023年开始正式入职麻田八路军总部纪念馆,成为一名讲解员。两年来,她以声为桥、以言为舟,讲述着历史、诠释着精神、传递着力量。吕莹说:“今后,我将继续扎根麻田八路军总部纪念馆,用深情的语言、流畅的表达,追忆每一位英雄、诉说每一段历史,还原文物背后的每一个故事,让太行精神世代相传。”(武玲芳)

七七事变的铁证:

一张照片背后的故事

被定格的照片看似安静,血与泪的国耻却不容遗忘!

7月5日,记者走进退伍老兵王艾甫创办的辽县抗日战争纪念馆,在侵华罪证厅里,《支那事变画报》里的图片被放大悬挂在展厅墙上,“南京大空爆”“大同城占据”“血染太原城”,这些清晰的图片记录了“七七事变”后日寇在中华大地系统性军事侵略与屠杀的罪证。

这套日本官方的朝日新闻社在1937年至1942年间发行的《支那事变画报》,是王艾甫最珍贵的藏品之一,全套400余册,他用了20多年才集齐。王艾甫介绍,《支那事变画报》及其增刊是日本在侵华战争中为配合其军事进攻、宣传战果、鼓励士气而出版的刊物,该刊物全面展示了日寇侵华及战略相持阶段的战争情况。

围绕这些抗日藏品,还发生了一个令人深思的故事。2005年,曾在山西战场参战的日本老兵奥村和一在看到《支那事变画报》时,十分震惊,他指着一张张照片,对随行人一再说这就是当时的真实情况。当看到日寇胸前挂着两只鸡的照片时,他说:“这些鸡是从中国老百姓那里抢夺的。”当奥村和一看到日寇杀害中国老百姓的照片时,心情沉重地说:“我们进入村庄的中队,把村庄里的老百姓全部集中起来杀害。我自己也非常不明白,那是怎么回事?长官说我们是来守护、解救中国人的,却如此残害中国人。”后来奥村和一加入了“反战大同盟”,为中日友好做了大量工作。

为了让更多的人加深对战争历史的认识,王艾甫出版了《铁证:王艾甫抗日藏品精选》和《铁证:日军侵华罪证自录》两书,他说:“历史不能忘却,真相不容抹杀。我希望读者通过这两本书,能更真切地了解那段历史。”(李娟)

晋冀鲁豫边区临时参议会会址:

中国民主制度从这里发祥

小时候的耳濡目染、应聘时的缘分牵引,出生于左权县桐峪镇上武村的女孩王晓丹,在机缘巧合下,成为晋冀鲁豫边区临时参议会会址的一名讲解员。

据王晓丹讲解,1941年3月16日,时任太行军政委员会书记的邓小平同志受中共中央北方局的委托,在冀太联办第二次行政会议上,提出成立晋冀豫边区临时参议会(下简称临参会)的建议。会议接受了邓小平同志的建议,成立了晋冀豫边区临时参议会筹备委员会。会议期间,鲁西的33个县强烈要求加入本区,临参会改名为晋冀鲁豫边区临时参议会。1941年7月7日,临参会开幕,会议历时40天,8月15日闭幕。

民主和法治是一个永恒的主题,临参会高举民主、法治的旗帜,破天荒地让根据地人民拥有了民主权利,拥有选举权和被选举权。

“我家曾住在鲁艺学校旧址,我就是在那出生的。”王晓丹说,她的儿时几乎是听着抗日救国故事长大的。2014年,左权县文旅局招聘工作人员,王晓丹本是来应聘左权小花戏舞蹈演员,没想到那天同时招聘晋冀鲁豫边区临时参议会会址讲解员。从小的耳濡目染,加上良好的记忆力,她用两个小时记住了八页讲解词,最终被录用,成为临参会的讲解员。刚开始,解说的内容非常少,她就开始用心学习和积累,通过不断的学习、收集、挖掘、充实,形成一套丰满而生动的解说体系。

王晓丹说:“80多年后的今天,民主政治建设已是政治文明建设中的核心部分。因此,重温抗日根据地民主政治建设的历史,依然有着强烈的现实意义。我生在桐峪长在桐峪,为家乡代言,做好红色文化的传承,是我的使命!”(闫淑娟)

左权县十字岭战役纪念园:

一个用英雄命名的地方

7月的太行山,郁郁葱葱。这是一片被鲜血染红的土地,这是一个用英雄命名的地方。走进位于左权县麻田镇北艾铺村的十字岭突围战纪念园,十字岭突围战历史文化馆、左权将军殉难处等建筑物错落分布,每一处都镌刻着1942年那场惨烈突围战的记忆。

“这座纪念园于2024年7月7日正式开园,这里安息着左权将军的壮烈英魂。”左权县文化历史学者张基祥多年来致力于左权抗日根据地史料的搜集、整理和编纂工作,对那段历史十分熟悉。

1942年5月24日,日寇集中近3万兵力对太行山根据地进行围剿,企图摧毁八路军总部和中共中央北方局。八路军总部决定向麻田东北部的十字岭方向突围。由于队伍骡马多、物资多,道路狭窄难行,突围行动缓慢。直至25日,突围人员先头部队才占领十字岭高地。敌人派出6架飞机向突围人群进行轮番轰炸、扫射,情况十分危急。下午4时许,大部分人员已突围出去。警卫连长唐万成护送八路军副总司令彭德怀突围出去后又返回十字岭,接应左权将军撤离。左权将军却坚持留下来断后,他站在高处指挥部队突围,此时一颗炮弹落在了十字岭,左权将军高举右手大喊让同志们卧倒,而他却不幸被炮弹击中头部,以身殉国,年仅37岁。

讲到此处,张基祥十分激动,巍巍太行山,左权将军一腔热血洒在了十字岭上。几十年来,左权将军的英雄事迹代代相传。以将军名字命名的左权县,传承了将军的红色血脉,十字岭也成为学习抗战精神的生动课堂。(张颖)

“左权独立营”:

鲜红的战旗永不落

令原左权县文化局局长、太行人民抗战研究院常务副院长石湘涛未曾料到的是,自己退休后的生活,竟与“左权独立营”这支英雄部队紧密相连。

时光回溯到1941年2月,在敌后华北抗战的中心区域,辽县(今左权县)独立营正式组建成立。1942年5月,日寇对八路军总部所在的根据地腹心发动“铁壁合围”式进攻。左权将军率部突围,不幸在麻田附近十字岭上壮烈牺牲。同年9月,为铭记左权将军的英勇事迹,八路军总部授予山西辽县子弟兵团“左权独立营”的称号。

“左权独立营”这面承载着赫赫战功的光荣战旗,曾在2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式上,以及2019年庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式中接受检阅。如今,“左权独立营”的官兵秉承先辈遗志,永葆忠诚本色,不断续写着新的荣光。

2021年,左权县人武部组织了欢迎左权独立营官兵代表“回乡寻亲”系列活动,让英雄部队与家乡人民的心更加紧密地连在一起。与此同时,太行人民抗战研究院启动了《左权独立营史料集》的收集整理工作,石湘涛受研究院委托,承担起了这一重要任务,先后走访了左权、榆社、黎城、武乡等地的五六十个村庄,拜访了左权独立营的老兵或与左权独立营有关联的人员200多人。

2023年,由石湘涛收集整理的《左权独立营史料集》交由中国外文局专家申宏磊进行修改并将书稿名改为《左权独立营寻旗魂》,目前已修改完成,即将出版发行。石湘涛说:“这部史料集的出版,将会让更多的人了解左权独立营那段光荣的历史,让英雄部队的精神得以永续传承。”

(张凯鹏)

太行新闻烈士纪念碑:

一份报纸一座丰碑

在左权县麻田镇,清漳河畔西山村的山坡上,耸立着“太行新闻烈士纪念碑”。纪念碑背靠千仞绝壁,面向东方,那正是通往当年《新华日报》(华北版)驻地山庄村的方向。

“这是党的新闻史上最悲壮的一页。”在这里,年轻解说员杨振宇向无数人讲述着那段鲜为人知的历史,“在硝烟弥漫的年代,《新华日报》(华北版)记者亲临前线、深入敌后,采写了许多激动人心的新闻报道,是他们通过新闻方式揭露了日伪军在各抗日根据地连续不断的暴行,宣传了我党坚持抗日民族统一战线的基本方针……”

1939年元旦,《新华日报》(华北版)创刊号诞生。1940年11月上旬,报社进驻辽县麻田镇山庄村。彼时,筹备创办面临着重重困难。新华社华北总分社社长何云带领报社成员,以坚韧不拔的毅力克服众多难题,在敌后艰难地开拓并坚守着新闻阵地。

一手握笔,一手拿枪。

1942年5月,日军集结重兵,对太行山辽县一带发动了“铁壁合围”式进攻。在敌人不断缩小的包围圈中,报社人员辗转于以庄子岭为中心的崇山峻岭之中。杨振宇动情地讲述着:“何云带领一支精干的办报小分队一面和敌人周旋,一面坚持出报,不幸的是,隐蔽中的何云背部中弹,当即昏倒在地。当他被医护人员抢救醒来时,第一句话就是‘我的伤不是很严重,快去抢救其他伤员吧’。可是,当医护人员检视完其他伤员再来看他时,他已经流尽了最后一滴血,年仅37岁。”

同样,在此次“扫荡”中,黄君珏、王健和韩瑞3位女同志,面对敌人的劝降,宁死不屈,最终或跳崖、或葬身火海,用生命捍卫了新闻人的尊严。

听着杨振宇的讲述,记者仿佛看到了新闻烈士们坚定的眼神和无畏的身影。杨振宇说:“这些英雄的事迹不能被遗忘,太行精神必须永远传承下去。我成为解说员,就是要把他们的故事讲给更多人听。”

(王爱媛)

策划 路丽华

统筹 史俊杰

图片均为资料图