来源:晋中日报时间:2025-01-23

正月社火闹新春

晋中是中国社火之乡。晋中社火有七大类200余种,其内容融合了音乐、舞蹈、技巧、武术等多种艺术形式,体现晋中地域文化特色的有彩车、舞龙、小花戏、舞狮、扭秧歌、锣鼓、腰鼓、旱船等传统社火。社火展现了晋中地区独特的风土人情,同时融入了多种地方文化元素,如晋剧、太谷绞活龙、左权小花戏、榆社霸王鞭等,其不仅是传统年节民俗活动,也是晋中人生活的重要组成部分,体现了人们对新的一年生活的热爱和对未来的美好期许。

随着2025蛇年春节的到来,我市上下欢庆新春,市县乡村四级联动,全民参与,充分利用公共文化场所、城市广场、公园绿地、旅游景区等,开展传统民俗社火演出活动,带领大家领略晋中民俗文化,感受春节热闹气息。

2月6日至11日(农历正月初九至正月十四),在市城区太师陶行知实验学校南侧道路,榆次区将组织传统社火节目展演。2月12日(农历正月十五)元宵节当天,各县(区、市)将组织一批精品社火节目进行全市传统社火汇演。

此外,春节期间,榆次老城“怡然见晋中”榆次民俗年将带来2025传统年味民俗社火表演;乔家大院开展春囍非遗年活动,以社火大巡游、乔院喜宴等8项民俗活动为主,让游客沉浸式体验乔家大院的文化内涵;榆次什贴古镇旱垣农耕文化园将开展逛民俗、闹红火等传统年节民俗活动;后沟古村景区将举办“中华家文化·后沟中国年”春节活动,通过抬花轿、扭秧歌、大头娃娃等传统民间社火节目,让游客互动其中,领略晋中民俗风采;“平遥中国年”古城社火巡演从平遥古城兴国寺旧址出发,沿途表演传统社火节目,展示地方非遗年俗文化;介休张壁古堡“地道中国年”已连续成功举办多年并逐渐成为旅游节庆品牌,民俗社火表演、特色演艺节目等将邀请游客一起感受热热闹闹的地道中国年。

平遥县岳壁乡大头娃娃社火表演。

红纸剪出盛世韵

每逢农历新年或传统节日,游洋就特别忙,找他剪窗花、剪喜庆图案的人络绎不绝。为人忠厚的他几乎有求必应,牛年剪牛,虎年剪虎,蛇年剪蛇,品类繁多,不拘一格;新婚家庭剪花好月圆,早生贵子;有老人的家庭剪寿比南山,松鹤竹梅;有的大如斗方,可装裱悬挂,有的可捧在手掌心,呼之欲出……

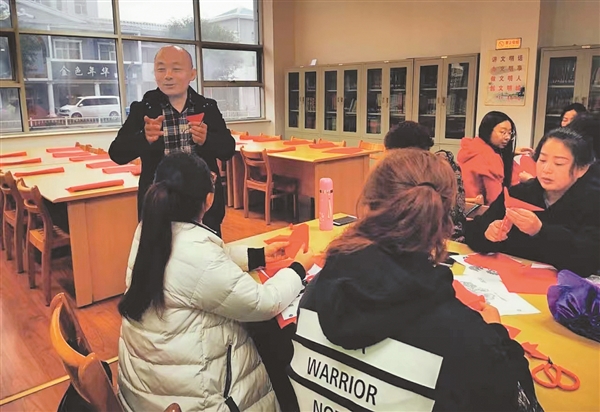

一张红纸在手,只见他手拿剪刀,飞速旋转,上下翻飞,不一会儿,抖落碎屑,打开便是一件活灵活现、栩栩如生的剪纸作品。剪纸是我国民间艺术瑰宝,是民间流传最广的艺术之一,方寸之间、变化无穷,是传统年节和喜庆时刻必不可少的吉祥物。作为省级非遗剪纸传承人,2024年,游洋正式进入山西应用科技学院任教,将剪纸技艺带入课堂,对传统文化有了更深的理解和思考。

他介绍说,晋中一带窗花剪纸内容丰富,品类众多,有喜鹊登梅、二龙戏珠、孔雀开屏、天女散花、花卉虫鱼鸟等图案。乙巳蛇年,蛇形窗花贴上窗户,福字窗花登堂入室,红彤彤的颜色,丰富生动的花样,都拨动着人们的心弦,经过装裱的剪纸作品,艺术气息十足,表达了人们对生活的美好愿望,烘托了喜庆的节日气氛。

挥毫泼墨送祝福。

万福迎春送吉祥

“天征瑞象迎新岁、山舞银蛇庆早春”“金蛇献瑞福呈祥、绿柳迎春喜万家”……1月16日至18日,在左权县图书馆,多位大小书法爱好者,挥毫泼墨,笔走龙蛇,把对新春的美好祝福融入一副副精美的对联以及“福”字之中,为即将到来的春节渲染出热闹祥和的节日底色。

随着新春的脚步日益临近,我市各县(区、市)纷纷开展走基层送春联活动,将新年的祝福与温暖传递到千家万户,不仅弘扬了中华优秀传统文化,更营造出了欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。

在太谷区写福送春联公益活动现场,来自赵铁山书画院的书法老师们,写下蕴含浓浓节日气氛和美好新春祝福的春联,一字一句的祝福跃然纸上,一笔一划的年味融进“福”字。

在寿阳县,书法爱好者们分赴社区,编撰春联内容时,跳脱出传统“福禄寿喜”的既定框架,紧扣时代脉搏,以笔绘福、以文寓情,将家国情怀与时代成就融入笔墨,送进千家万户。

此外,市文联、市书法艺术家协会联合主办的“万福迎春”公益活动已举办多场,一幅幅精美的书法作品、一行行美好的新春祈愿,把文艺工作者对广大市民的祝福传递到每一个人手中,同时也营造出积极向上的文化氛围,凝聚起团结进取、奋发图强的强大精神力量。

活动各具特色,传承永恒不变。我市形式多样的送春联活动,不仅为广大群众带来了节日红红火火的欢乐,更让传统文化的魅力在新时代焕发出了新的光彩。

介休张壁八大碗。

蒸出年味热腾劲

“八大碗,上锅蒸,热腾腾,闹哄哄,吃了碗子好过年!”这是流传在介休张壁古堡的年俗谚语。每当“八大碗”端上桌,便意味着年来了。

张壁八大碗,又叫“合碗子”,有合家团圆共享美食之意,每年腊月廿三小年一过,人们便开始做合碗子。合碗子材料有腐乳肉、小酥肉、酸菜肉、红烧肉、肘子、糯米丸子、豆腐盒子、杂粮小米,全部是当地食材,有荤有素,美味可口。合碗子做法繁琐,肉类菜先煮后炸,再装进碗里码出形状。素菜的豆腐盒子也需用油炸,糯米煮熟后捏成丸子,杂粮小米需煮熟捞出再上锅蒸,直至定形。这些菜做好后放在阴凉处保存,吃的时候拿出来蒸熟蒸透,出锅时热气腾腾,香味扑鼻,让人口水直流。

古时,张壁是军堡,男人们外出作战,家人担忧,闲时便做好合碗子等待凯旋。每当他们得胜归来,家人便把合碗子拿出来犒劳将士,久而久之便形成了风俗。过去日子难,人们平素舍不得吃肉,过年时才制作合碗子,时间一长,合碗子便成了过年的专属菜系。八大碗端上桌,阖家老少围坐在一起,由长辈将肘子黏连在一起的皮肉分开,再分发到每个人碗中,宴席便开始了。大家吃着合碗子,畅谈一年来的收获以及对来年的憧憬,其乐融融、好不惬意。

游洋老师给学生们示范剪纸技巧。

巧手雕琢俏花灯

一入腊月,焦培斌就忙得脚不沾地,展览馆、工坊、市场各处彩灯布置都紧锣密鼓。“山西彩灯随着晋商崛起,融会了南北特色,别具一格。这些年,彩灯市场需求旺盛,对彩灯制作提出了更高要求。”作为太谷彩灯非遗传承人,山西晋商彩灯文化有限公司董事长焦培斌从事彩灯制作30年了,从祖上传下这门手艺,他就用心传承,精心制作。

艺术讲究守正创新,在守正传统之外,更要坚持创新发展。乙巳蛇年,焦培斌在省内首创了3D打印彩灯、十二生肖、山海经中十大神兽、孙悟空等栩栩如生,“传统彩灯以造型为主,全手动制作,比较质朴可爱,朴拙有质感。而3D打印的彩灯造型复杂逼真,细节丰富生动,活灵活现,市场反响挺好,颇受欢迎。”焦培斌介绍说,传承发展缺一不可,要想做大做强,必须有不断创新的思路,要玩出新花样,适应人们越来越丰富多样的需求。

晋中是晋商故里,走进晋商大院,红彤彤的灯笼映衬着房舍庭院,眼前仿佛闪过大红灯笼高高挂的景象。其实,在晋商大院房内,绚烂夺目、精美绝伦的彩灯,才是晋商富足的标志。

而这门彩灯技艺在晋中大地上流传甚广,在太谷三多堂对面有座晋商彩灯展览馆,进入其中,彩灯璀璨,令人目不暇接。或大有丈余的巨龙、悟空,或小可手握的金鱼、小蛇,都令人爱不释手、驻足不前。流光溢彩的彩灯,是百姓冬日的一股暖阳,是春节夜空顽皮的精灵,是红火日子点燃的希望,年来了,春到了,让我们循着灯光,怡然见晋中。

花馍捏就幸福花

新春佳节将至,大街小巷弥漫着浓浓的年味。家家户户忙着备年货、贴春联,而一项重要的传统习俗——蒸花馍,更是不可或缺的一部分。近日,记者深入榆次区迎喜房花馍店,亲身体验了这一传统技艺的魅力。

蒸花馍是晋中最为重要的年俗之一,小年前后,各家都相继开始蒸年馍。它不仅是节日里的一道美食,更是承载着人们对美好生活的向往和祝福。

喜迎新年、花开富贵、恭喜发财、相亲相爱、步步登高……这么喜庆的花馍,有的像一条鱼,有的像一朵玫瑰花,有的好似一个元宝。在迎喜房花馍店,面点房案板上摆放着各式各样的半成品,既有像花瓣盛开一样的团圆枣花馍,还有造型各异的枣花馍,热气腾腾,麦香浓郁。面点师王敏捷告诉记者,在迎喜房工作了半年多,学会了捏花馍的技巧,希望将这一手艺传承下去。

在采访中,记者还了解到,晋中花馍种类繁多,造型各异。这些花馍不仅色彩艳丽、工艺精湛,而且蕴含着丰富的文化内涵和民俗风情。比如,“登高”象征着步步登高、事业兴旺;“枣花”则寓意着心灵手巧;“鱼”表示年年有余、如鱼得水;“花”则有花开富贵、如花似玉之意。

据迎喜房花馍店负责人陈楠介绍,现在的年味越来越浓,花馍的销量比过去增加不少。尤其是像福袋、宝葫芦这样具有传统春节氛围和吉祥寓意的花馍更是格外受欢迎。蒸花馍这一传统习俗,不仅让人们在忙碌的春节前夕感受到家的温暖和年味,更让这一传统文化在传承中焕发出新的生机和活力。

造型各异的传统花馍。

文字:闫晓媛 周俊芳 王志敏 刘佳烨 赖艳梅

摄影:张浩亮 程婧 赖艳梅 游海